Aubert de Villaine, cogérant emblématique du Domaine de la Romanée-Conti est le rédacteur en chef du numéro “25 ans de Bourgogne Aujourd’hui”. Morceau choisis de l’interview que nous lui consacrons en ouverture de ce numéro et dans laquelle il analyse ce quart de siècle écoulé qui a tout changé en Bourgogne.

Il vous reste les deux tiers de cette interview à lire dans le numéro 149 de Bourgogne Aujourd’hui, ainsi qu’un article sur le domaine de la Romanée-Conti et l’ensemble de notre dossier “25 ans en Bourgogne”.

La Bourgogne vit aujourd’hui une période prospère. Vous êtes arrivé au Domaine de La Romanée-Conti au milieu des années 1960. Quelle était la situation à cette époque ?

Cela n’avait rien à voir avec aujourd’hui ! La Bourgogne sortait à peine d’une longue période difficile marquée par le phylloxera, la crise de 1929, les deux guerres mondiales… Elle avait commencé de sortir la tête de l’eau en 1959, une grande année en qualité qui a coïncidé avec un marché qui commençait de retrouver des couleurs. À peu près en même temps, les Bourguignons ont découvert la possibilité de protéger et donc

de conserver les récoltes grâce aux produits phytosanitaires de synthèse qui, il faut bien le reconnaître, ont été une divine surprise ; ensuite, les enjambeurs se sont améliorés, la mécanisation a progressé. C’est donc vraiment une nouvelle ère qui s’ouvrait pour tous dans les années 1960, même si avec le recul, on peut s’interroger sur cette période où les mots d’ordre ont souvent été la productivité et la protection des récoltes, parfois au détriment de la qualité. D’ailleurs, on retrouve encore des traces de cette période sur nos coteaux. En effet, autant la première replantation post-phylloxérique semble avoir été qualitative, à partir de greffons pris dans les vieilles vignes provignées, autant les replantations des années 1960, 1970, ont répondu à des objectifs plus quantitatifs et souvent sans travail de sélection. Ces vignes sont remplacées peu à peu mais il en reste, et cet héritage n’a pas encore été totalement soldé.

Comment expliquez-vous que l’œnologie “triomphante” des années 1990 n’ait finalement pas duré si longtemps que cela et qu’elle aussi a rapidement laissé la place à ce que l’on pourrait appeler le retour au terroir des années 2000 et surtout 2010 ?

Tout simplement parce que la vérité finit toujours par triompher et la « vérité », même si ce mot ne fait pas partie du vocabulaire œnologique, c’est que la qualité du vin ne dépend que de la qualité du raisin produit par la vigne ; le vinificateur, quel qu’il soit, peut réussir ou rater sa vinification, mais il ne pourra jamais apporter plus que ce qui se trouve déjà dans les raisins récoltés. C’est pourquoi il faut apporter à la cuverie de « grands » raisins produits selon les règles de bonne pratique, entre autres des rendements naturellement maîtrisés et après tris soigneux. Je crois que beaucoup de vignerons s’en sont rendu compte. Il existe diverses techniques extractives, on peut toujours les pratiquer, mais cela se révèle être une erreur que l’on paie en général assez rapidement. Le vin va impressionner au début, mais quelques années plus tard, le masque tombe. C’est dire l’importance essentielle du choix des plants dans la très grande diversité de matériel végétal disponible. Cette question de la qualité du matériel végétal est essentielle et je crois que vous l’abordez dans ce numéro. Il existe un mariage millénaire entre nos cépages et nos climats. C’est lui qui a fait la réputation de la Bourgogne. Il faut le défendre et sans relâche l’affiner.

Un des faits marquants de ces 10-15 dernières années, c’est le développement rapide de la viticulture biologique et biodynamique. Comment percevez-vous cette tendance lourde ?

Je pense que le bio s’intègre parfaitement à la philosophie bourguignonne. La vie du sol qui nourrit la vigne est un élément essentiel dans la notion de climat, de terroir, elle est le théâtre d’une symbiose permanente, délicate et donc fragile, de millions d’éléments divers. Les molécules des produits chimiques de synthèse peuvent perturber tout cela. Les options bio me paraissent donc extrêmement justifiées, mais elles ne doivent en aucun cas être une religion ; la viticulture biologique doit servir à faire mieux et pas à se donner bonne conscience.

On entend parfois des discours un peu ésotériques autour de la biodynamie. Cela vous dérange-t-il ?

Nous la pratiquons au domaine, et à mon sens, elle permet entre autres d’atteindre ce que j’appellerais une finesse de maturité supplémentaire,

mais c’est une biodynamie qui n’a rien de doctrinaire. Il peut y avoir des dérives ésotériques, c’est vrai, mais en Bourgogne, on ne rencontre pas de gourou ! Tous les biodynamistes que je connais la pratiquent en fonction des terroirs, de ses observations et de sa propre philosophie de producteur.

Les prix des grands crus et de certains premiers crus sont devenus inabordables et des milliardaires semblent aujourd’hui prêts à toutes les folies pour acquérir non seulement ces vins, mais carrément les domaines eux-mêmes. Si l’on considère que « l’âme de la Bourgogne » reste étroitement liée à la notion de petit domaine familial, cela vous inquiète-t-il ?

Oui, le danger, les problèmes de succession s’aggravant, c’est que de très grands groupes ou fortunes achètent petit à petit les climats les plus connus, et fassent disparaître les domaines familiaux dans des ensembles gérés comme de grandes entreprises. L’image de la Bourgogne est en effet intimement liée à cette multitude de domaines familiaux qui sont la véritable âme de la Bourgogne ! Ceci dit, prenons l’exemple du Clos des Lambrays, à Morey-Saint-Denis, racheté par la famille Arnault à une famille allemande qui l’avait elle-même acheté aux frères Saier : aucun de

ces précédents propriétaires n’était Bourguignon… Si la famille Arnault gère le clos non pas comme la filiale d’un grand groupe aux moyens financiers illimités, mais dans un esprit familial et d’intégration au modèle bourguignon, comme cela a été le cas depuis des décennies, alors il n’y a aucune raison pour que ça ne marche pas.

Changeons radicalement de sujet avec le réchauffement climatique qui rythme la vie des Bourguignons depuis 2003, avec de plus en plus de vendanges au mois d’août. Est-ce un danger ou une chance pour la Bourgogne qui dans le passé a quand même souvent connu des problèmes de maturité des raisins ?

Dans les années 1970, la date moyenne de vendange au domaine était le 5 octobre ; aujourd’hui, c’est autour du 15 septembre.

On a gagné trois semaines, les deux tiers « grâce » au réchauffement et le dernier tiers grâce aux méthodes culturales ; c’est mon estimation toute

personnelle que n’appuie aucune statistique ! Aujourd’hui, les raisins mûrissent en août, début septembre, alors que les journées sont encore chaudes et longues alors qu’avant ils mûrissaient plus lentement, en septembre, dans des conditions plus fraîches, avec un soleil moins fort. Ils mijotaient davantage. J’espère simplement que le réchauffement ne va pas imposer des canicules répétées tous les ans ; si c’était le cas, nous nous retrouverions alors tous les ans dans la configuration de ce que l’on appelait dans le passé un « grand millésime » et l’on n’aurait plus cette diversité de millésimes qui fait le charme et l’identité de la Bourgogne.

Les grands millésimes « solaires » font de très beaux vins, riches, qui normalement vieillissent bien, mais puissamment, avec des arômes plus carnés que floraux. Ils évoluent très différemment de ces millésimes moins mûrs que j’aime et que tant d’amateurs de Bourgogne aiment, qui, avec le temps, développent, grâce entre autres à leur acidité, une grande élégance et des arômes plus fragiles, mais aussi plus subtils, que j’assimile souvent personnellement au parfum délicat du pétale de rose fanée.

Propos recueillis par Christophe Tupinier

14 mars 2024

05 mars 2024

28 février 2024

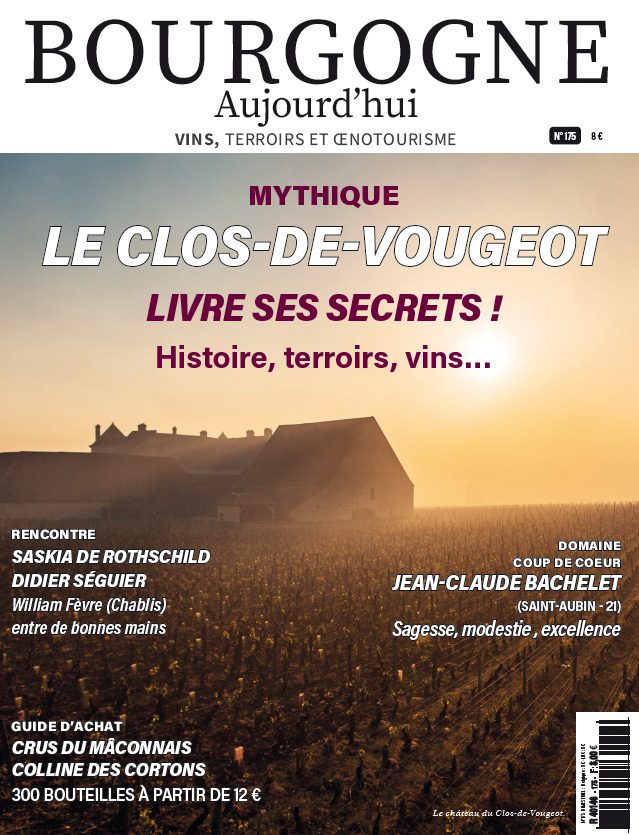

BA175

Actualités

Évènement

la Bourgogne manque de bras ?

Rencontre

Saskia de Rothschild et Didier Séguier

William Fèvre entre de bonnes mains

Guide d’achat/dégustations

Appellation

Colline des Cortons

Un vignoble singulier, complexe… et passionnant

Guide d’achat

Appellation

Mâconnais

Des premiers crus pour tous ?

Guide d’achat

Domaine Coup de coeur

Jean-Claude Bachelet

Sagesse, modestie et excellence

Débat

Élevage sous bois et sans bois

Dossier

Les terroirs du Clos-de-Vougeot

Gastronomie

En cuisine avec Stéphane

Le pot-au-feu

Bourgogne Aujourd’hui n°175

BA 174

Actualité/évènement

Saint-Vincent-Tournante 2024

Morey-Saint-Denis - Chambolle-Musigny

Guide d’achat / dégustations

Vins de l’Yonne

Bourgognes-Mâcons

Dossier

Palmarès de l’année 2023

Les bourguignons de l’année

Gastronomie

Kévin Julien

Éloge de la rigueur

Cahier

Crémant de Bourgogne

Bourgogne Aujourd’hui n°174

BA173 - sommaire

Rencontre

Frédéric Drouhin

Les pieds sur terre

Premier millésime

Domaine des Jeunes Pousses

Thais et Juliette

au fil de la vigne

Guide d’achat / dégustations

Chambolle-Musigny, Morey-saint-denis

Si proches et si différents

Guide d’achat

Beaune

conformes aux attentes

Guide d’achat 34

Dossier

Hospices de Beaune

Dans les secrets de la vente

Cahier beaujolais

Spécial crus

Bourgogne Aujourd’hui n°173

Actualités

En bref 4

dossier

Cité des Climats et des Vins de Beaune

Plongez au coeur des Climats

et des Vins de Bourgogne 6

Guide d'achat / dégustations

Dossier

spécial millésime 2022

Proche des sommets 19

Yonne 27

Côte de Nuits 34

Côte de Beaune 53

Côte Chalonnaise 87

Mâconnais 94

Gastronomie

Bonnes adresses 99

La Côte Saint-Jacques

succession en douceur

et dans la bonne humeur 100

Au fil des pages 104

Bourgogne Aujourd’hui n°172