Pouvez-vous

nous rappeler pourquoi le GEST a été créé en 1995 ?

Il y avait alors

une vraie problématique de compréhension des sols et on voulait approfondir les

notions de matière organique, de vie du sol, de terroir… Dès le départ, nous

avons rencontré Claude Bourguignon pour travailler sur la microbiologie des

sols et Yves Hérody pour aborder les questions liées à la géologie des sols.

La longue

histoire bourguignonne est largement basée sur la notion de terroir, alors vous

voulez dire qu’en 1995 les vignerons bourguignons ne connaissaient plus leurs

sols ?

Pendant toute la période allant des années

1960 aux années 1990, beaucoup ont pratiqué une viticulture intensive et ils

ont oublié l’existence du sol, en particulier avec la généralisation des

désherbages chimiques. On redécouvre en effet aujourd’hui que les anciens

avaient de bonnes pratiques et une compréhension fine de ce qui se passait dans leurs vignes. Nous

cherchons désormais à aller plus loin, à approfondir ces questions. On est en

effet en train de comprendre que chaque terroir est unique et à chaque terroir correspondent de bonnes et de

mauvaises pratiques viticoles. À

partir de là, le GEST a développé au fil du temps des cartes géologiques

comme celle de la Colline

des Cortons qui

permettent d’adapter les pratiques aux différents types de sols.

Il y a une

vingtaine d’années, Claude Bourguignon, microbiologiste des sols,

assurait que les sols bourguignons

étaient aussi vivants que ceux du Sahara. La situation s’est-elle

améliorée ?

Énormément. 15 % des

vignes sont aujourd’hui cultivées en bio en Côte-d’Or, près de 10 % pour

toute la Bourgogne ;

c’est énorme. Tout le monde aujourd’hui commence à parler de gestion organique du sol et les engrais

chimiques ne sont quasiment plus utilisés. En outre, on revoit partout de

l’enherbement dans les vignes, ce qui est un élément indispensable à la

diversité. La viticulture se repose les bonnes questions.

L’accumulation

du cuivre dans les sols est souvent dénoncée par ceux qui critiquent la

viticulture bio. Qu’en pensez-vous ?

C’est bien

leur seul argument.

Un argument de

poids quand même…

Non, car on a

le contre-exemple des sols du Keuper, une formation géologique que l’on trouve

dans le Jura et en Alsace, qui ont naturellement 1 000 fois la dose de

cuivre que l’on a dans un sol normal et ce sont pourtant de grands terroirs

viticoles. Quand j’ai débuté dans les années 1970, on prenait des sacs de

bouillie bordelaise, du cuivre neutralisé

à la chaux, sur lesquels était marqué : dose d’utilisation à l’hectare, 12

à 15 kg

par traitement ! J’étais descendu à 8 kg. Aujourd’hui, on traite entre 0,5 et 2 kg et on essaie d’être

à moins de 5 kg

de cuivre-métal par an, ce qui ne pose pas de problème pour les sols ; le

cuivre fait partie du vivant, les plantes l’utilisent. Mais cela signifie qu’il

était donc déjà possible il y a quarante

ans d’utiliser le dixième des doses alors recommandées par des firmes qui ne cherchaient

qu’à vendre le maximum de produit. C’est à ce moment-là que l’on a créé d’énormes accumulations

de cuivre dans les sols, mais ce ne sont pas les vignerons les

responsables ; ce sont les marchands de produits.

Vous parlez

beaucoup de la notion de « vie du sol » qui reste quand même assez

abstraite. Pouvez-vous expliquer très simplement ce qu’est la vie microbienne

d’un sol et qu’est ce qui fait qu’un sol est « vivant » ?

Le sol est

l’un des mondes les plus complexes qui existent. Il abrite une multitude de

petits animaux qui dégradent la matière organique, mais aussi un monde de

champignons essentiels à la vigne ; on trouve également des bactéries, des

algues… Tout ceci fait partie de la notion de terroir, car à chaque sol

correspond une vie microbienne spécifique. Alors si tous ces éléments sont

actifs, la vigne va trouver un milieu favorable pour fabriquer cette expression

du terroir que l’on veut trouver dans un vin.

Combien de

temps faut-il à un sol pour retrouver de la vie ?

Cela va

dépendre de l’état du sol et des pratiques mises en place, mais disons qu’il

faut trois à sept ans. Avec

l’enherbement, on peut

aller vite, car en saison hivernale, l’herbe est un soutien à la vie microbienne. Les apports de

compost sont extrêmement importants pour relancer la vie du sol. Pour ceux qui

pratiquent la biodynamie, les préparations vont être des stimulants.

Rien n’est

irréversible ?

Rien n’est

jamais irréversible. La nature est puissante.

Vous pouvez lire l’intégralité de l’interview en vous abonnant ou en achetant le numéro 128 de Bourgogne Aujourd’hui et son supplément Beaujolais Aujourd’hui n°16.

14 mars 2024

05 mars 2024

28 février 2024

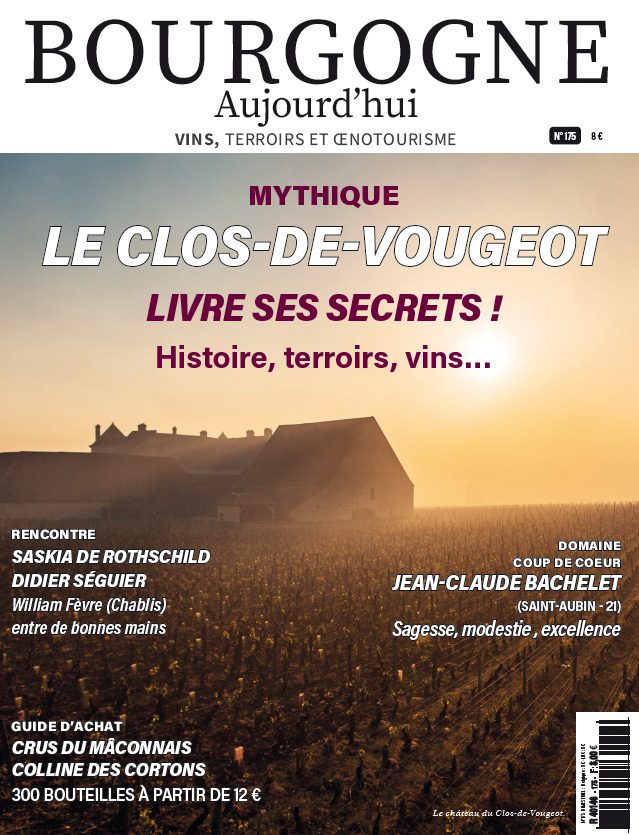

BA175

Actualités

Évènement

la Bourgogne manque de bras ?

Rencontre

Saskia de Rothschild et Didier Séguier

William Fèvre entre de bonnes mains

Guide d’achat/dégustations

Appellation

Colline des Cortons

Un vignoble singulier, complexe… et passionnant

Guide d’achat

Appellation

Mâconnais

Des premiers crus pour tous ?

Guide d’achat

Domaine Coup de coeur

Jean-Claude Bachelet

Sagesse, modestie et excellence

Débat

Élevage sous bois et sans bois

Dossier

Les terroirs du Clos-de-Vougeot

Gastronomie

En cuisine avec Stéphane

Le pot-au-feu

Bourgogne Aujourd’hui n°175

BA 174

Actualité/évènement

Saint-Vincent-Tournante 2024

Morey-Saint-Denis - Chambolle-Musigny

Guide d’achat / dégustations

Vins de l’Yonne

Bourgognes-Mâcons

Dossier

Palmarès de l’année 2023

Les bourguignons de l’année

Gastronomie

Kévin Julien

Éloge de la rigueur

Cahier

Crémant de Bourgogne

Bourgogne Aujourd’hui n°174

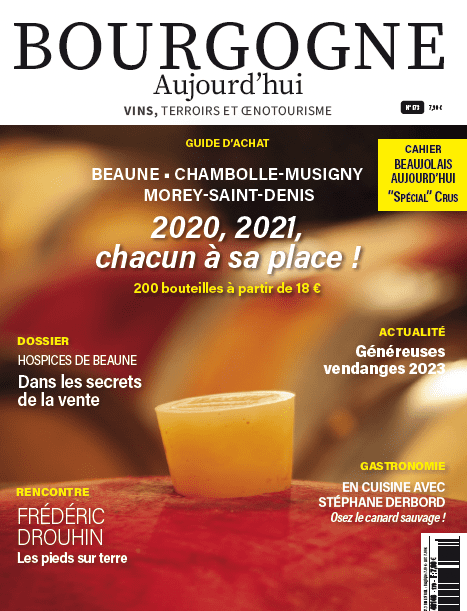

BA173 - sommaire

Rencontre

Frédéric Drouhin

Les pieds sur terre

Premier millésime

Domaine des Jeunes Pousses

Thais et Juliette

au fil de la vigne

Guide d’achat / dégustations

Chambolle-Musigny, Morey-saint-denis

Si proches et si différents

Guide d’achat

Beaune

conformes aux attentes

Guide d’achat 34

Dossier

Hospices de Beaune

Dans les secrets de la vente

Cahier beaujolais

Spécial crus

Bourgogne Aujourd’hui n°173

Actualités

En bref 4

dossier

Cité des Climats et des Vins de Beaune

Plongez au coeur des Climats

et des Vins de Bourgogne 6

Guide d'achat / dégustations

Dossier

spécial millésime 2022

Proche des sommets 19

Yonne 27

Côte de Nuits 34

Côte de Beaune 53

Côte Chalonnaise 87

Mâconnais 94

Gastronomie

Bonnes adresses 99

La Côte Saint-Jacques

succession en douceur

et dans la bonne humeur 100

Au fil des pages 104

Bourgogne Aujourd’hui n°172